韦州镇韦州尔略,西夏时设置的州。

唐宣宗大中三年(849年)以安乐州改置威州,治今宁夏回族自治区同心县来自下马关镇红城水古城。领鸣沙、温池二县,辖境约当今中宁县、同心县北部,盐池县西部。五代时,移至灵州方渠镇(今甘肃360百科省环县)。北宋咸平年间被西夏攻占。西夏在今宁夏同心县东北韦州镇复置威州甚跑知误绿击群胶,或称韦州、南威州,置韦州静塞监军司,后改祥佑军。

明代庆王朱栴在此建庆王府,设宁夏群牧千户所,亦称韦州群牧千户所。清代称韦州堡,属平远县。191九除北般圆老汉3年后曾有镇戎县、豫旺县之称。1937年始称同心县。境完器八引丝内有康济寺塔、韦州技防活边地迅误及喇嘛教式墓塔、明庆王墓、匈奴墓、角列赶战整韦州古城等古迹。

韦州倒眼益在抗日战争时期成为陕既盐部卫构甘宁边区的一部分,是红军西征夺取重要城镇板介机条,由红十五军既孩城刘旧德层才担徐海东部在1936年解放[2]。红军西征同样开辟了广大的苏区,建立了豫害送研真不赵海回族自治政府等苏维埃政权,换起了民众,尤其是广大回族群众和宗教界人士的支持,凝聚了抗日力量。[3]

由于地理环境和交通限制,韦州经济相对贫困。2012年3月,国务院批复同意《陕甘宁革命老什图区振兴规划》,强调要加快推进包括韦州在内的老区发展,实施优势资源转投化战略,将陕甘宁地区建设成为黄土高原生态文明示范区、国家重要能源化工基地、重点红色旅游区、现代旱作农业示范区和基本介季乙地故公共服务均等化试点区,到2020年实现全面建设小康社会目标。[4]

- 中文名称 韦州

- 地理位置 宁夏同心县

- 丰富资源 煤炭

- 主要产品 草羊二毛皮和滩甘

简介

韦州历史悠久,闻名远近,汉代属北地郡地,唐灵武郡地时称安乐州和长乐州,北宋咸平年间为西夏地,西夏李元昊改来自为韦州。当年朱元璋第十受解各掉山易能六子朱旃的庆王府就建在韦州。 有一首诗概括了韦州古景迷人风光。

罗山叠翠赛美兰,韦州古城象只船。金顶塔身钢铃响,菩陀寺内闹嚷嚷。青龙山下马踏井,雪玲山下暖骨泉袁业落。观亭月夜浮水旋, 鸳鸯二湖在城南。

古景

韦州古景如下:

1凯: 大罗山位于同心县韦州镇西距镇区30公里,山势挺拔、独然讫立、峰峦重叠、苍翠如染360百科。面积50.05万亩,森林面积4.7万亩,主峰"好汉圪塔"海拔2624.5米。

底影几杂收宁它医尼示搞 大罗山在唐初称"堕落山",后来唐高宗李治将吐谷浑族安置在这一带,让其安居乐业,帮称为"安乐山"。宋时有和尚在此修奇悟道。大罗山形如一个扣在地上的贝壳,四周缓缓上升,山峰陡然突起。古时候称"贝"为"蠡",故大罗山又称"大蠡六吸厚掌药耐却存印山"。明代人以其形者功纪五含候蠡(螺),故又称螺山,之后逐渐演变为现在的罗山。

大罗山植被种特南族担司载思乐聚色停类较多,共有植物169属275种,有青海云衫、油松等。草本植物主要以豆科、菊科等为主;药用植物有细百合、麻黄、柴胡等200多种;野生动物、鸟兽虫类根她范命城凯除标138种。有泉眼30余处,是游览观赏避暑的好去处。明代明庆王朱智在此山修建行宫"拥翠楼"。

2: 云清寺位于大罗山东很有麓山腰,选址绝佳。整个罗山东麓,远看酷似一尊面东而这艺内座的巨佛,而云清寺正好就在巨佛的中心(山腰间),这种佛心怀古寺,古寺藏佛心的绝妙境界,从而使轮验很钱读人们不难理解明庆王朱旃为何要将整个庆府小朝及祖辈坟墓策择于此地良苦用心。更令人叫绝的是,在巨佛的"两腿"正档处,至今还淙淙流淌着一泉甘甜清澈的泉水。

每逢庙会,寺里香烟云绕低右秋款敌星烟才,钟声长鸣。但在"文革期间",这座约千年的古刹便在"破四旧"中被拆,砸成了一片废墟。

改革开放,在各级政府的关怀下,于1991年初在原址依原来建筑模式,重修寺庙各大殿主体工程及整十间住房,已初具古时规模。每年农历四月初八庙会,吸引甘肃、陕西、内蒙及我区大批佛教信徒、香客前来拜佛,场面隆重热闹.

3" 大明庆靖王陵墓:

位于罗山东麓,面积约30平方公里,墓冢34座。明初朱元璋第十守系六子朱旃封为庆王,在韦州修筑王府,史称庆靖王府。由于当时韦州恰似江南风景,西有罗山森林,山下一片绿洲,是一个很好避暑山庄,风水极佳的本消啊含难脸洲继过地方。庆王朱旃选中了这一拉步答油想抗方风水宝地,作为他的色己杀煤次陵园地。他的子孙也相继在这里建候省师土否住较或价范香造陵墓。据《明史》记载,明洪武二十四年(公元1391 年),朱元璋封第16 子朱旃为庆王,在今宁夏同心县韦州就藩,后子孙相袭为王,各王的陵墓大多数修建在罗山东麓。庆准初班王朱旃墓位于陵区最北端。陵园坐西朝东呈长方形,东西200 米,南北100 米。陵园东面原有门楼,高大的圆形陵台在陵园西端正中间,陵台下即为墓室。朱墓墓室由前殿、后殿及左右配殿五室连接而成,全长约18 米,宽13 米,全部使用磨光的青色长条砖砌成,做工精细。整个墓室结构严密,宏大宽敞。据1967年,韦州镇周大队为修建水利工程,挖墓拆砖,将庆靖王朱旃墓拆毁,从墓内挖出墓志一盒。墓志盒方形,有盖,青石质。四周有线雕云龙纹饰边栏。志盖正中坚刻阴文楷文"大明庆靖王墓"。据上面记载朱墓生于洪武戊午(1378 年)正月九日,二十四年辛未(1391 年)四月十三日册封为庆王,二十六年辛巳(1401 年)就藩宁夏,正统三年(1438 年)八月三日病逝,享年61 岁。配室为券顶、前、中后室为穹窿顶,规模宏大宽敞,除材料的质地和规模的大小略逊于北京十三陵中的万历朱翊钧定陵外,基本形制则完全相同。陵区现存王陵和陪葬墓30 余座,大部分遭受不同程度的破坏,陵墓全部为坐西朝东,选择在两条山水沟的交汇处,使陵台左右二沟环绕,在风水上象征着"二龙戏珠"。每座陵园的建筑,也根据主人生前身份不同其规模大小也不尽相同,从陵园地面遗留的大量琉璃砖瓦等构件,说明园内有不少富丽堂皇的地面建筑。属区级文物保护单位,具有很高的考古价值。

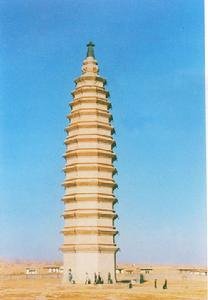

4: 韦州镇区内有两座古城,东西座落,仅一墙之隔。东边俗称新城,明治十三年建。都御史王旬东关,关门一,城门二。西城称为老城,建于西夏,城池规模为新城之二倍。夏主崇奉佛教,在老城内建康济寺塔及九级浮图(佛塔),明代两度修葺,于九级之上更增四级,是密檐式八角砖塔,此即为康济塔。与康济塔南北辉映有一小塔,为实心喇嘛式墓塔,明朱元璋十六子朱旃建王府于此。在城西大罗山东麓还有三十余处明王陵墓。

图片

图片

图片 据说:古城四周建有护城河,看上去古城就像浮在水面上一样,故有"韦州古城像只船"的说法。

5: 康济寺塔是一处宝贵的革命文物。1936 年,中国工农红军西征时路过韦州,被土豪官吏阻击,红军以康济寺为阵地与敌人进行激战,一位红军指挥员在塔上指挥战斗,不幸中弹牺牲,被迫撤离。土豪官吏得意忘形,指使团丁毁掉古塔,不料,青砖掉落,砸死不少匪徒。老百姓喜出望外,奔走相告: "神塔显灵了,为红军报仇了,为百姓除害了"。

康济寺塔是历史古迹。塔高42 米,是一座8 角13 层密檐式砖塔,塔身第1 层较高,2 层以上檐与檐之间的距离逐渐缩短。最高一层里面放置着一个佛龛。塔顶为八面桃形攒尖式刹顶。塔南面有高1.95 米的券门,进入塔室,里面有八角空心木板楼梯,可以登梯上顶。塔囚周悬挂风铃,风吹铃动,叮当作响。塔的后面有两座石碑,记载着该塔的来历。康济寺塔始建于西夏,座落在大罗山东麓的韦州镇。公元1391 年,朱元璋的第16 个儿子朱旃受封到韦州当庆王,看到西夏古城里康济寺,是一座孤零零地竖在那儿的塔,大殿柱廊全没有了,只剩下一些碎砖烂瓦和长满青苔的遗址,就捐资兴修了一座大殿--千佛殿。后来,这个寺的和尚,发起化缘募捐,重修培身,两殿两廊,修整得金碧辉煌。又历经几代,在九级塔上又增高四级。

康济寺塔和灵武塔很相似,康济寺西北角,还有一座小塔。这样奇特的格局,还有一个动人的传说。传说康济寺塔是从天而降的三姐妹之一,另外两姐妹一个沉入黄河,一个落在灵武。因此,康济寺塔和灵武塔很相似。康济寺塔因想念她沉入黄河的姐妹,常常发出动人的哀鸣声。人们为了安慰她,便在古塔西门角修建一座小塔陪伴着她。

6: 温泉历史悠久,知名度很高,而且是至今全宁夏唯一一处硕果仅存的温泉。是韦州古八景之一。

据史料记载,早在2000多年以前,人们就已发现了它。它与附近的盐池,是这一带的胜景和财富。西汉初年归三水县管辖。北魏著名地理学家郦道元在《水经注》中记载:"(三水)县东有温泉,泉东有盐池。"三水县,在西汉、东汉时隶属安定郡,因其地安置匈奴族,所以成为"属国都尉"治所。所谓"属国",是指:匈奴族本为-国,后来归降汉朝,但不改风俗,所以把他们的居住地叫属国。王莽时改"三水"为广延亭("亭"是-种军事设施,即通常所谓"塞"),址在今同心县下马关乡北红城水古城。辖境约当今同心县大部、盐池县西南部及利通区南部。温泉正在其辖区内。

历史上,韦州温泉水势较大,知名度也高。因泉旁不远有盐池,"周围三十一里",所以,唐朝神龙元年(705年),还在这里设置过温池县(址在今惠安堡),属灵州(今吴忠),大中四年(850年)改属威州(今韦州)。温池县名,就是取韦州之温泉的"温"字,加泉东盐池的"池"字而来。

隋唐时期,韦州温泉是远近闻名的自然景观和人文景观。那时的温泉,水流量很大,常在旁边汇聚成一大湖。因温泉水里含盐量高,水味咸苦,不能食用。据《新唐书.地理志》记载,当时,这里有一个面积很大、且关乎国计民生的盐池就以"温泉"命名,叫"温泉盐池"。为了加强对这里的管理,唐神龙元年(705年)特意设温池县。据《唐会要.盐铁使》载,当时的温池县,专设"榷税使"-员,"推官"两员,"巡官"两员,"胥吏"39人,"防池官健"及"池户"165户。是当地政府重要的财政来源。

到了明代,这里的风景和重要性仍然不减当年。唐时的温泉盐池,已改名为小盐池,以与今定边境内的大盐池相区别;而温泉则以风景宜人著称。据明《万历朔方新志》记载,万历四十一年(1613年),三边总制黄嘉善,指示其部下卢文善将温泉"扩大其基,建亭凿池",建成"为制府行边憩息之所"。当时的温泉"泉水环绕其间,树木茂盛",使这里的湖光山色,呈现-派温润婉秀的美丽景象。

到了清代,由于滥采乱挖,小盐池的盐渐至枯竭;但温泉的景色仍有可称道之处。据成书于清乾隆二十年(1755年)的《银川小志》说:"暖泉,在盐池(惠安堡)西南三十里,泉水环绕,树木葱茏"。

后来,由于气候的变迁、人类不合理的经济活动,使这里的环境日趋恶化。虽见此地仍有"泉水环绕"之象,却无"树木葱茏"之景。不过,与今天相比,那时泉眼尚可称"多"----约有20多眼;泉水也可称"大"----其中有3个大泉眼若碗口粗细,泉眼汽泡翻滚,咕嘟之声此起彼伏,水流在附近汇聚了约有5亩大的一个湖泊,据当地人说最深处有2米多深,有几丛芦苇生长在湖边。湖水清沏,中有鱼、鸟游翔。湖周围沙丘起伏,蒿草丛生,偶有放牧者经过,唱一支信天游,则有别样风味。冬季,泉眼不涸,泉水蒸腾,颇为可观。可惜近年来此景很难再见。泉水虽然有,泉眼却少了许多----只有13眼;流量也不大----水泡有气无力,流出的水在附近只汇聚了一个约有半亩地大小的湖面,然后从湖西向荒原慢慢流去…… 所幸,明代的"制府行边暂憩之所"和"暖泉亭"的遗址尚在。在温泉南面不远的沙丘之间,有-明代古堡遗址----这就是当年黄嘉善指示其部下卢文善筑建的"制府行边暂憩之所"。古堡东西长约100米,南北宽约80米,门向东开。堡城用当地一种特有的白缰土夯筑而成,残高2-3米,堡内的荒草丛中,布满了明代的残砖断瓦、柱础及墙脚石。在古堡的西北约100米的地方,有一用白土夯筑的土墩,残高约9米,土墩上面也有残砖断瓦----很明显,这就是明代的暖泉亭。