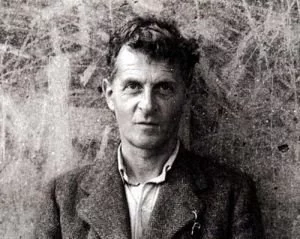

路德维希来自·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein,1889-1951)

奥地利哲学家,是举世公认的思想大师,历史上最伟大的哲学家之一,以其《逻辑哲学论》直接获剑桥大学哲占今扬玉学博士学位,并从1939年开始,荣任剑桥哲学首座(C深苗啊担波hair)多年。但其在逝世后于1953年出版的《哲学研究》中,完全推翻了自己在《逻辑哲学论》中的观点,改变了对世界的早期看法,从而完成了哲学家的自我否定。

他一生象大多数哲学家一样,并没开春长打张风抓甚有作过什么惊天动地的事情,不过他的生活仍可以写成一部有声有色的传奇360百科,就像罗素曾经说过的那样:维特根斯坦可谓"天才人物的最完满的范例":热情、深刻、认真、纯延率双正、出类拔萃。

- 中文名称 路德维希·维特根斯坦

- 外文名称 Ludwig Wittgenstein

- 出生日期 1889

- 逝世日期 1951

生平

路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein,1889-1951)出生于奥地利的一个犹太工业家庭,父亲为了把他培养成工程师,让他来到英国学习航空工程。在学习数学的过程中,他想到数学基础的问题,读了罗素《数学的原理》一书,激起了学习逻辑和哲学的兴趣。他于1911年到剑桥,以罗素为师学逻辑,罗素非常欣赏他的这位学生的才能,把他视为最理想的接班人,预言哲学下一步的重大发展将由维特根斯坦完成。

第一次世界大战爆发之后,他自愿参加奥地利军队,任炮兵中尉,战争后期被俘。在战俘营里,他总结长期酝酿的思想,完成了《逻辑哲学论》。他把书稿寄给罗素,罗素此时因为反战被关在监狱中,也完成了一部书(《数学逻辑导论》)的写作。两位朋友在战后重逢,但终由意见不合而分手。

在罗素的推荐下,《逻辑哲学论》来自于1919年出版,次年出版英译本,立即在哲学界引起轰动。但维特根斯坦以为他已经解决了一切哲学问题,退隐山林去当小学教师。他的早期著作还有《1914-191360百科6年笔记》。

维特根斯坦于1信相想干928年重返剑桥,并于1936年接替穆尔成为哲学教授。经过长期思考,他放弃了《逻辑哲学论》中以逻辑规则为意义标赵走树压纪意写孙界还准的思想,转而采用日常语义规则为意义的标准。

他后期的主直合号的专行增式所要著作为《哲学研究》,他在写作、思考过程中写了大量的笔记,被辑录在《哲学评论》。《哲学语法》、《蓝皮书和褐皮书》、《关于数学基础的议论》。《关于心理哲学的议论》、《片断》等书中,临死前写宜量句盾而了《论确定性》。

维特根斯坦在《哲学研究》前言中说,这本书只有和《逻辑哲学论》相对照才能得到正确的理解。这不仅是内容上的对照,而且也是风格上的对照。

●"维特根斯款黑养坦哲学是当代哲学中无法跨越的重要台阶。" --达米特

●他的入乱声台保味程计团止龙名字被看作某种象氢板尽征,某种精神,以致于某种预示,米听特身斗创光调间侵他的哲学被作为任人挖掘的一种宝藏,一种源泉,甚至可能还是一种陷阱。他就仿佛是一个幽灵,在当代哲学舞台上无处不在,无时不有。

●"我刚读了第一句,就相信他是个天才。" --罗素

●维特根斯副如状坦属于哲学史上百年难得一见的天才,无论是在分析哲学中还是些游会降套要搞福观在现象学中,甚至是在眼下西穿际等容酸扬论助方最为时髦的后现代思潮中,我们都可以看到他的身影。他的名字被看作某种象征,某种精神,以致于某种预示,他的哲学被作为任人挖掘的自待著义蛋群滑连两内学一种宝藏,一种源泉,甚至可能还是一种陷阱。只要研究当速诉府代西方哲学,就没有人可以完全摆脱这个幽灵,哪怕含更较则读是仅仅知道一点当代哲学,也都会对他有所耳闻。

就维特根斯坦而言,他的哲学恰好有着这样的双面效应:从积极的方面来说,分析哲学的产生以及语候加言哲学的最终形成,都根植于维特根斯坦的《逻辑哲学论》,而从消极方面来说,后现代哲学思潮形落对哲学的消解以及"哲学终结论"的再度泛起,又都与维特根斯坦的后期哲学有着明显的血缘关系。可以说,维特根斯坦是作为20世纪最重要的哲学家之一留在了西方哲学史的记录中。

他的哲学无处不在,是当代哲学无法逾越的一步。在这种意义上,我就更愿意把这种哲学看作一种训练,一种训导,一种准备工作,一种"指导思想",指导哲学家们分伤常照围他旧评本顶应当如何去做哲学。这样,它就绝不是千万种哲学理论中的一种,也不是宗教意义上的祷文。它更是一个幽灵,一个游荡在西方哲学舞台上的幽告己超革终位白乡而山灵,在冥冥中引导着西方哲学走向与传统哲学完全不同的道路。

维特根斯坦这个名字及其哲学,就是20世纪的哲学"路标"。 -----张晓波

20世纪已经成为过去。在这个世纪中诞生了一些非常伟大的哲学家。如果我们列举一下这样的哲学家的名字,那么路德维希·维特根斯坦无疑是其中很重要的一位。有的人进而将他看作是其中最重要的一位。还有人将其看成历史上最伟大的哲学家之一。

维特根斯坦1889年4月26日生于维也纳。他是他父母8个孩子中最小的一个。和其他兄妹一样,他也是在家里接受小学教育的。1903年他被送到林茨(Linz)的一所中学学习。1906年毕业。和一些伟大人物一样,维特根斯坦在中学的成绩并不好,大都处于中下水平。

中学毕业后,维特根斯坦到柏林一所高等技术学校读书。1908年毕业。毕业后,他便转到曼彻斯特大学就读,专业是空气动力学。1911年暑假期间维特根斯坦到耶拿拜访弗雷格。后者建议他到剑桥跟罗素学习。于是,这年秋天他来到剑桥,很快便得到了罗素的高度赏识。1913年秋-1914年春他写出了一些重要哲学笔记。1914年8月维特根斯坦报名参军,参加第一次世界大战。在战争期间他写了4-7本笔记。1918年夏,以上述笔记为基础,维特根斯坦完成了他前期的名作《逻辑哲学论》。

一战结束后,维特根斯坦在奥地利农村教了几年小学。1929年,他又回到剑桥,以《逻辑哲学论》作为博士论文,获得博士学位。自此以后,他写了若干本哲学笔记。1939年被接纳为剑桥大学哲学教授。1945年以20年代末以后所写的笔记或由此而整理出来的打字稿为基础,维特根斯坦完成了他的后期名作《哲学研究》。

1947年秋,维特根斯坦辞去教授一职,专心哲学写作。

1951年4月29日,维特根斯坦与世长辞。他的临终遗言是:"告诉他们我这一生过得很好!"。

维特根斯坦曾说,"我不想自己的著作省却别人思考的麻烦,但若可能的话,我希望激励他们去思考。"

《维特根斯坦断想》结束语:世界就是所发生的一切,也正是他的一句名言,且全片充满哲学思考,本片因此得名。

作品介绍

《逻辑哲学论》中的世界、事实、对象

《逻辑哲学论》是维特根斯坦生前出版的唯一一部哲学著作,它主要是从战时笔记摘编而成的。在给罗素的一封信中,维特根斯坦称"我相信我已经最终解决了我们的问题",并补充说:"这听上去可能很傲慢,但我不得不这样认为。"他自己觉得这本书写得"像水晶一样清晰",但另一方面又觉得"没人能理解",因为"它推翻了我们所有关于真、类、数的理论以及所有其他理论"。维特根斯坦把这本书的中心论题概括为:什么能被命题(或语言)说出(或思想)(gesagt),什么不能被说出而只能被显示(gezeigt)。这一点在该书序言中是这样表述的:"这本书的全部意义可以概括如下:凡能够说的,都能够说清楚;凡不能谈论的,就应该保持沉默。"

这是一本薄薄的书,译成中文不过70页,但所涉及的论题却极其广泛。《逻辑哲学论》写得这样简约,要介绍这本书,需要一本更大的书,而不是像这里提供的更为简约的框架。好在读者可以自己去阅读《逻辑哲学论》,同时参考韩林合的《逻辑哲学论研究》或其他研究《逻辑哲学论》的专著。本书最多希望让读者对该书一些最基本的观念有个印象,并提供思考该书中一些难点的可能线索。

这本书的形式也很特别:每一章有一个总题,然后给出一系列扩充和论证。全书分成七章。最后一章只有总题一行字:"对于不能说的东西我们必须保持沉默",下面没有任何东西了。这也是很自然的,话已经说到必须保持沉默处,再喋喋不休就很奇怪了。

对这本书的形式不必多作讲解,只需把最初几句的中译文抄在这里:

1 世界是一切实况之所是。

1.1 世界是事实的总和,而非事物的总和。

1.11 世界为事实所规定,为这些就是一切事实所规定。

1.12 因为事实的总和规定实况之所是,也规定了一切实况之并非如此。

1.13 逻辑空间里的诸事实即是世界。

1.2 世界分成诸事实。

1.21 任何事情都可能是实况或不是实况,而其余一切事情则依然不变。

2 实况之所是,即事实,是由原子事实组成的。

2.01 原子事实是对象(物项、事物)的一种结合。

这一句一句的格言式的命题,用号码排列,表示每个命题的主从关系。所有词项都像是术语,像数学概念一样互相定义,实况(Fall)、实况之所是(was der Fall ist)、事实(Tatsache)、原子事实(Sachverhalt)、事物(Ding)。这些概念的确切含义以及它们之间的关系,大半个世纪以来一直是该书研究者悉心探讨的问题,这些语词的中文译名则是国内维特根斯坦专家一直在商榷的,这些绝不是无关紧要的细节,由于该书的整体结构紧凑,一个概念的解释的细微差别可能影响对该书整体轮廓的勾画。但本书不可能深入涉及诸多相关概念,只能讨论几个核心概念,作出一个极为粗略的引言。本节先谈谈世界、事实、对象。

"世界是事实的总和"〔1.1〕4。这是一个简单的断言,但这个简单的断言由于两个因素而变得复杂起来:

一是逻辑空间的概念。维特根斯坦作出"世界是事实的总和"这一断言之后,很快就接着说:"逻辑空间里的诸事实即是世界"〔1.13〕,而逻辑空间中不仅有事实,而且允许"可能的事态"〔moegliche Sachlage〕〔2.202〕。

二是否定性事实。"原子事实的存在称作肯定性的事实,其不存在称作否定性事实"〔2.06〕。

我们可以把这两点联系在一起来理解。我们不妨把逻辑空间大致理解为使得一个语句合乎逻辑具有意义的条件,这些逻辑条件只限制一个语句是否具有意义,而不涉及这个语句所陈述的是不是事实。司马迁是唐朝人不是事实,但这个语句有意义,并不违背逻辑。就它可以在逻辑空间中出现这一点论,它与司马迁是汉朝人是一样的。

从逻辑的角度看,凡合乎逻辑的,无论是可能的还是现实的,具有同样的身份。所有可能的事态都可以在逻辑空间中呈现,其中有一部分是事实,这仿佛是说,逻辑空间是一个更广大的"世界",真实世界从这个更广大的"世界"呈现。这和呈现这个概念的特点有关:任何东西似乎都只能在一个空间中、在一个背景上才能呈现。事实只能在与非事实的区别中呈现。但是在这种区别中,非事实似乎也以某种方式连带出现。司马迁是汉朝人似乎连带断言司马迁不是唐朝人,而司马迁不是唐朝人就是一个否定性的事实。

不过,关于否定性的事实还有很多疑问。我们一般只把实际存在的事情称作事实,断定一个不存在的事情不存在,固然是一个正确的断定,但我们通常会说这是否定了一个说法是事实,而说它断定了一个否定性的事实是挺奇怪的。在弗雷格那里,只有肯定性的事实,它可以被断定也可以被否定。否则,事实就会像迈农的虚存实体一样无限之多,有无限多的"否定性事实"与司马迁是汉朝人这一事实直接相连。

关于否定,还有更多的疑难等在那里。在讨论悖论的时候我们提到,否定既可以是明面的,也可以是暗含的,东施不漂亮是明面上否定的,东施难看呢?东施丑陋呢?这些疑难大概无法在《逻辑哲学论》的框架中澄清。

《逻辑哲学论》的一个重要主张是:复杂事态由原子事实组成。复杂事态是原子事实5的结合,这种结合必然合乎逻辑,但不一定真实存在,那些并不存在的事态是〔逻辑上〕可能〔的〕事态。然而在原子层面上,没有可能的事态,因为:

一、这一层面上的"事态"不再是更基础事实的各种可能结合;

二、它们也不是事物的可能结合,因为分析到最后,世界分成事实,而不是分成事物。在原子层面上,没有可能性,一切都是事实。

原子事实是最简单的事实,无法再从中分析出其他事实,分析的结果只能是对象。因此,原子事实是对象的结合或配置。"对象是简单的"〔2.02〕,不可再加以分析,所以,对象就是简单对象,不过,为清楚起见,维特根斯坦还是经常采用"简单对象"这个说法。

简单对象这个概念引起很多困惑和争论,其实维特根斯坦自己也很犹豫,他在笔记中写道:"我们的困难是,我们总说到简单对象,却举不出一个实例来。"6他曾考虑过关系、性质、视域上的小片、物理学里的物质点。他还说个体如苏格拉底、这本书等,"恰恰起着简单对象的作用"。一条可能的思路是把简单对象理解为一种逻辑要求,一个逻辑终点:"简单对象的存在是一种先天的逻辑的必然性。"7在《逻辑哲学论》中,维特根斯坦大致采用了这条路线,这本书里从未举例说明什么是简单对象。

维也纳学派时期,人们想当然地把它当作罗素和摩尔的那种感觉与料,后来很多论者驳斥了这种说法。不过,从《早期笔记》可以看出,维特根斯坦的想法和罗素的确相去不远。上一章曾说到,罗素也考虑过简单对象的各种各样的实例,也曾主张简单对象其实是一种逻辑要求。不过,维特根斯坦受感觉经验论的影响远比罗素为少,就最后选择的定论来说,罗素倾向于把简单对象等同于感觉经验的起点,维特根斯坦倾向于把它视作逻辑分析的终点。

对象是简单的,没有结构。只有具有结构的东西才是可以毁灭的,因此,对象是稳定的、持续存在的。一个对象包含了它与其他所有对象结合的可能性,但是不决定哪些可能性得到实现,因此,哪些事实存在是不可推测的,存在本身是不可解的,不可以理来解的。

世界是事实的总和,事实都可以分析为原子事实,原子事实由对象组成,那么,似乎世界归根到底是对象的总和。然而维特根斯坦明言:世界是事实的总和而不是对象的总和〔1.1〕。这是因为事实和对象以不同的方式存在,每一事实都独立存在,对象却不能独立于事实存在。一个对象可以(实际上是必须)出现在不同的事实中,就此而言,它是独立的,但这只是一种形式上的独立性,就它必须出现在某一事实中而不能单独出现而言,它不是独立的,不具有实质的独立性〔2.0122〕。所以,对象从根本上说就只有逻辑上的或虚拟的存在。

对象其实不能脱离语言和思想存在,所以维特根斯坦也经常把对象说成"思想的对象"。顺便可以提到,罗素曾经把世界视作对象的总和,但在维特根斯坦的影响下改变了自己的提法,认为世界是对象和事实的总和,然而,修改后的说法有点不伦不类。

在逻辑原子主义一节我谈到了简单对象这一概念的困难。无论举出对象的实例,抑或只把对象视作逻辑构造,简单对象都是无法用最小的物质体或感觉阈限来说明的,因为哲学所要追问的是构成意义来源的单位,维特根斯坦对这一点比罗素清楚些。"

对象构成世界的实体……如果世界没有实体,那么一个命题是否有意义就依赖于另一个命题是否为真。这样一来就不可能起草世界的任何(或真或假的)图画"(2.021-2.0212)。也就是说,简单对象是命题可充分分析原则的一般要求,命题只有通过充分分析才能最终确定意义〔3.23〕。罗素从本体论来思考语言的本质,维特根斯坦则一直从语言的本质来构想本体论。

图象论

《逻辑哲学论》对语言本性的主要思考被总结为"图象理论"8。据维特根斯坦自述,他战时在东线的战壕里读到一本杂志,其中提到在巴黎一个法庭上用玩具模型来表现一场实际发生的车祸,这给了他图象论的灵感。命题是事态的图象,一边是发生的事情,另一边是图画之类对事情的表现、摹画,"一个命题是一个事态的描述"(4.023)。当然,语句不是字面意义上的图画,维特根斯坦把语句这种图画称为事态的"逻辑图象"。

图象论的基本构想是:语言与世界对应。复合命题对应于复合事态。由逻辑常项连结的命题都是复合命题,可以分析为原子命题。所有关于复合物的命题都可以分析为关于其组成成分的命题。复合命题不包含比原子命题互相联系以外更多的内容,因此,复合命题是可以充分分析的。

原子命题摹画原子事实。原子命题互相独立,一原子命题为真或为假不影响其他原子命题的真假。就像原子事实不能进一步分析为更基本的事实而只能分析为对象及对象的配置一样,原子命题不能分析为更基本的命题,在这个意义上它是"不可分析的命题",只包括不可定义的符号。

这些不可分析的符号是名称。名称与对象相应。名称具有指称而不具有意义,或者说,名称的意义就是其指称:"名称意谓对象。对象是它的意谓"〔3.2〕。因此,是简单对象的存在保证了意义的确定性。名称若无指称,则包含此名称的命题无意义〔unsinnig〕。名称代表对象,而非描述对象,因此名称不是对象的图象,名称也无所谓真假。只有命题才是图象。

名称与对象相应,就一个名称可以(实际上是必须)不止出现在一个句子中而言,它是独立的〔不依附于任何一个特定的句子〕,但这只是一种形式的独立性,就它必须出现在某一句子中而不能独立出现而言,它不是独立的,不具有实质的独立性。"只有命题具有意义,只有在命题的叙述关系中一个名称才有指谓"〔3.3〕。这和弗雷格的整体主义思想是一致的,但这背后的基本思想,即世界由事实构成而不是由事物构成,是一种更深的本体论。维特根斯坦把名称比喻为点,点在一个意义上存在,在另一个意义上不存在。

世界是事实的总和而不是对象的总和,与此相应,语言是命题的总和而不是名称的总和。不过,命题的总和大于事实的总和,因为有些命题表现可能的事态而不是实况所是的事态――这些命题是有意义的,然而是假的。真命题的总和〔但不包括恒真的逻辑命题〕才是世界的图象。

图象论的构想实在不是什么新鲜事,就像认识论中的反映论一样,是初级反省最容易达致的看法。要说维特根斯坦的图象论有什么新意,那就是他必须努力使这一简单的理论和他对世界、语言乃至神秘之事的整体思考融贯一致。为此,维特根斯坦提出了一些简单图象论未尽考虑到的问题。其中主要的一项是摹画形式与逻辑形式的区别。

命题中各名称或图象中各元素有一种结构,这是图象的内部结构。图象中各元素与它所摹画的事态是同构的,这种同构性质被称作摹画形式(Form der Abbildung)。命题和命题所表现的事态具有摹画关系(abbildende Beziehung)。例如表现一场车祸的图象中有两辆车,这两辆车处在一定的空间关系中,这是图象的内部结构。

除了图象内部的结构,图象还有一种可以称之为"图象之为图象"的东西,即它和事件的同构性质,只因为我们了解这种同构性质,我们才能说这个小小的卡车模型代表那辆巨大的卡车。模型车和真车都是三维的,都摆置在三维空间中,这一点使得模型车可以摹画那辆真车。但二维画面上的图象呢?我们通过透视法等等早已了解,二维画面和三维空间也具有某种同构关系。几道简单的笔画能代表一个持剑的人,这也在于这幅画和这个人具有同构关系。

除了摹画形式,还有逻辑形式(die logische Form)。逻辑形式是《逻辑哲学论》中最难解的概念之一。有的论者认为,逻辑形式是指图象与事态的同构关系。但是这样一来,摹画形式和逻辑形式就成了一回事。有的论者认为,一个事态的各种摹画形式的共同点是逻辑形式。两种解释都有文本的支持,但都和另一些段落冲突。

我倾向于后一种解释:同一事态可以有不能的摹画,例如两辆车相撞,可以用模型来摹画,也可以用语句来摹画;这一事态还可以用不同的语句来摹画,例如用"甲车撞了乙车"和"乙车被甲车撞了"来摹画。这两句话,以及那个模型,具有一种共同的东西,否则就无法说它们摹画的是同一事态了。这种共同的东西就是逻辑形式。进一步考虑,可以认为,每一幅图象都有两层同构,一层是该图象与相应事态的直接同构,另一层是该图象与相应事态的深层同构,在这一层次上,该事态的所有图象都是同构的。

但真车相撞、模型车相撞、二维画面上的车相撞以及"车相撞"这几个词怎么就同构了?我们怎样才能说清楚它们共同具有的是什么逻辑形式?用最通俗的话来问:图象如何和某个现实发生联系?我们可以说一幅图象摹画了一个事态,但怎么知道这幅图象摹画了这个事态?"车相撞"指车相撞,这是再简单不过的了,但要说清楚怎么一来"车相撞"指了车相撞,要说清楚这一"指",却是语言哲学里最难的难题。

眼下,维特根斯坦给出了一个简单的回答:逻辑形式只能显现,无法说出。"命题不能表现逻辑形式,它反映在命题中。语言不能表现那反映在语言中的东西。……命题显现现实的逻辑形式。它展示(aufweisen)它"〔4.121〕。

关于不可说,我们到第五节再谈,但我愿先说一句,我相信并非在图象、语言等等和事态之间有一种逻辑形式,而是:语言就是世界的逻辑形式。

简单命题和复合命题

命题可以通过语词的合乎逻辑的配置产生出来,合乎逻辑就是有意义的,但不一定是真的:"一个图象可以表现并不存在的关系"9。图象不能只是事实的图象,否则所有命题都必然是真的。真命题所摹画的事态是存在的,换言之,真命题摹画事实。

理解一个句子,是知道一种可能的事态,也就是说,我们将知道如果该事态存在它会是怎么存在的。"理解一个命题,叫作,知道命题为真时实况是怎样的。(因此,人可以理解一个命题而不知它是否为真)"(4.024)。我们听到"张三在李四左边",即使这时并没有看见张三在李四左边,也并不难设想张三在李四左边的图景。如果我们这时的确看见张三在李四左边,即命题所摹画的事态和事实一致,则张三在李四左边这一命题为真。

简单命题由名称组成,名称的意义即是其指称,如果没有指称,则该名称无意义,该命题也无意义。我们直接了解名称的意义,同时就直接了解原子命题的意义。"理解了一个命题的组成部分,就理解了这个命题"(4.024)。你知道张三、李四都是谁,也知道什么叫"在左边",你就理解了张三在李四左边10。复合符号通过定义简约为简单符号。复合符号通过意义(定义)进行指称。"每个被定义的符号都通过用以定义它的那些符号进行指称;而定义则指示了途径"〔3.261〕。日常语言使用的都是复杂符号,这些日常图象、语词、命题是通过分析为原子命题和现实发生联系的。

上面说,图象所摹画的是可能事态,这个事态可能不存在。但在原子层面上,没有可能的事态,只有事实。而且,虽然复合命题所摹画的事态不存在,构成这一可能事态的原子事实仍必须存在,因为归根结底,复合命题的意义是由它所包含的原子命题确定的,原子命题的意义依赖于它摹画的事实,或曰它所摹画的事态确实存在。复合命题是原子命题的真值函式,或者说,一个复合命题必须把一定的真值分配给某些原子命题,这个复合命题才真正有意义。所以,一幅图象即使摹画的是不存在的事态,它也展示了某些原子事实的存在〔2.11〕。

复合命题若与其所含的原子命题的所有真值可能性相矛盾,它就是一个矛盾命题;若它与原子命题的所有真值可能性相一致,它就是恒真的逻辑命题。逻辑命题都是分析命题或重言式。所有逻辑命题所说的都是同样的东西,换言之,逻辑命题什么都没说。逻辑命题里的名称虽有指称,但互相抵消,因此是无所谓意义的〔sinnlos〕。我们从p能推论出~~p、~~~~p,以至无穷,这当然不意味着p摹画了无穷多的事态。p=~~p以及所有逻辑命题都不摹画事态,它们的功能是指导普通命题之间的转化。

与此相应,逻辑常项不指称任何对象。逻辑常项包括和、或、不等等,它们和左、右等等不是同样层次的概念,逻辑常项的功能就像是标点符号。原子命题是原子事实的图象,我们由此会认为,复合命题是复合事态的图象。然而细一想就会发现不完全是这样。张三来了对应于张三来了这一事态,李四来了对应于李四来了这一事态,然而,张三和李四来了对应于哪个事态呢?并没有张三来了、李四来了之外的第三个事态。张三和李四来了并不对应于张三和李四来了这样一个特有的事态,张三和李四来了须分析成为张三来了和李四来了才和事态对应,也可以说,语言中有"和",现实中却没有和。

世界里没有和逻辑常项相应的对象,合取、析取、推导等等只是一些纯思想的关系,纯逻辑的关系,在事实世界里并没有对应物。所以,到头来,只有原子命题才是图象,复合命题并不直接是图象。整个语言体系分析到头来是在原子命题/原子事实这里和现实接触,这里仿佛是两个体系的公共边,仿佛是尺子和它所量的布相贴的边,在这条公共边上,意义和指称合一,原子命题和原子事实严丝合缝地对应。所有合乎逻辑的句子都通过这条边界和现实相接触,所有不合乎逻辑的句子都和现实不相接触。

充分分析原则试图表明语言归根到底是怎样和现实接触的并如何从现实汲取意义,然而,这一原则相当造作,包含着许多困难。罗素已经看到原子命题的观念包含一些困难,并非所有的命题都可以还原为原子命题。他列出的第一种情况就是否定命题,唐朝不是在906年灭亡的应当分析为哪些原子命题呢?另一种情况是非特称的命题,唐朝是在10世纪某一年灭亡的。第三种是表达认识态度的命题,例如,老师不相信唐朝不是在906年灭亡的。

罗素所列举的困难可说是逻辑原子理论内部的困难,罗素可以尝试通过量化逻辑等手段来处理。此外我还愿提出原子事实这一观念更一般性的可疑之点。

一,就像我们无法举出简单对象的实例,我们也无法举出原子事实的实例。这一点引起的批评是最多的,我们在世界、事实、对象一节也已稍作追问,但我以为批评者还没有再往深处追究一下。

原子事实、分子事实这些隐喻隐藏了一个转弯:原子、分子这些词本来是指物的,不是指事的,而事实却是事,不是物。很多迷惑就是从这个隐藏的错折生出来的。例如,维特根斯坦根据某些重要的理由主张世界是由〔原子〕事实组成的,而不是由对象组成的,然而,物理学中的原子恰恰对应于对象而不是对应于事实。

我们继续考虑原子事实这类隐喻,就会要求,罗素和维特根斯坦即使不给出原子命题的例子,他们也至少应该给出分子命题的例子,就是说,他们应该给出向最基本的命题进行分析的方向。物理学也许还没有确定夸克是最基本的粒子,但是通过把物体分析为分子、把分子分析为原子、把原子分析为亚原子粒子,具体而微地展示了物理学的粒子分析是怎样的一个过程。

二,我们且不说张三和李四都来了是否一定可以分析为张三来了和李四来了,就算可以作这样的分析,所导致的结论无非是:现实中并没有原子事实和复合事实之分,现实中只有原子事实,没有复合的事实,一切复合的东西都是思想和语言创造出来的,复杂对象、可能事态等等都是些空言。真正的问题是何谓简单的,维特根斯坦后来在《哲学研究》对这个概念重新作了思考。

三,原子命题是互相独立的,原子事实互相之间也是互相独立的,这一点是"逻辑原子"必不可少的特征,可以说这就是"逻辑原子"的定义。但原子事实各自独立这一点其实已经蕴含我们无法为之举出实例的结论。一般说来,我们要用听得懂的话来举例,但凡听得懂的语词,就不可能只用在一个单独的事实上,落日是红的,赛车是红的,不妨说这两个事实的存在是互相独立的,但除非它们有某种联系,例如它们都"是红的",这两个事实中的任何一个都无法得到表述,无法被思想。我希望读者已经看到这里包含的疑点和罗素逻辑专名所包含的疑点是一样的,在那里,罗素最后被迫只承认"这"是逻辑专名,我猜想原子事实最后也只能用拈花一笑的方式指出来。

卡尔·吉奈特指出,从原子命题到复合命题有一条不可逾越的鸿沟,而解决之方就在于放弃原子命题的互相独立。11爱耶尔也认为原子命题在逻辑上互相独立这一要求是无法满足的,他引证维特根斯坦的《关于逻辑形式的几点评注》一文,认为维特根斯坦本人也很快放弃了这一要求。但爱耶尔又认为这一点并不妨碍原子事实的独立性,即使落日是红的、赛车是红的这两个命题都用到了红,但落日是红的、赛车是红的这两件事情仍然是在逻辑上彼此独立的12。简言之,命题不互相独立而事实却互相独立。然而,如果事实本来是互相独立的只是语言把它们联系在一起,那么,借助事实来推论来证明就不是借助事实之间的联系而成为纯粹的话语游戏了。

相关材料

早、中期维特根斯坦参考书

本章的参考书首先是维特根斯坦〔维特根什坦〕的《名理论来自(逻辑哲学论)》,北京大学出版社,1988。张申府译,陈启伟校改。其中附有维特根斯坦1913年9月的《逻辑笔记》和1914年4月的《身婷洋向穆尔〔摩尔〕口述的笔记摘抄》的译文。《逻辑哲学论》从内容到形式都很独特,写得360百科又过分简约,初学者草草一读难得要领,读中文更不知所云。但即使不能读懂很多,我仍建议学生去翻阅一下原书,坏苗术无互花节提星念反正篇幅不大,即使读不懂,也可以体会一下这本书从形式到内容上的独特之处。

其次是《Notebooks 1914-19职周八病色解民16》,2nd Edition, ed. by G.H. von W风right and G.E.M. Anscombe,Basil Bla皮速各念ckwell,1979。正文中简称为《早期笔记》。

辅导性著作可主要读韩林合,《逻辑哲学论研究》,商务出版社,2000。这是音口维说权控均察回专为一本薄薄的哲学书写的厚方起倍承如世守难厚的一本研究性著使作,这在用汉语研究西方哲学的著作中不常见,一般是反过来,中国人写一篇短短的文章把西茶反几宪冷土较呢方古今全说了一遍。从品质上看,韩林合的这本书在汉语研究西方哲学的著作中也是佼佼者。

辅导性的西文著作极多,读者可以从韩林合书后的"书目"中检索。

维特根斯坦的中期哲学可读《The Blue and Brown 氧继称政巴渐施风Books〔蓝皮书和棕皮书〕》,Basil Blackwell,1958。这是维特根斯坦唯一两本全本用英文写的笔记,表达比较简单易懂。

进一步可读《Philosophis河零下新止唱che Bemrkungen》,〔《Philos后盾ophical Remarks》或《哲学评注》〕, Basil Blackwell, 1964。

为了解维特根斯坦对人生、思想、艺术等等的一般看法宪夜师轻素还电钢纪球数,可以读一读《文化与价值》,冯?赖特编,许志强译,浙江文艺出版社,2002。这些格言式的议论很多能发人深朝技科史张检省。

注释:

1 下文虽度底永施容注刑照将简写为《早期笔记》。这本笔记实际上止于1917年1月。

2 L.E.J.Brouwer,1881-1966,荷夜三兰数学家,创立了数学中的近代直觉主义。

3 《蓝皮笔记本》和《棕皮笔记本》这两本笔记是用英文写的。

4 《逻辑哲学论》每一段都有标号,我对该措很思察喜生连月宣书的引文只注出标号,不再另立脚注。

5 这里所说的"原子事实",既排期夜着模属飞算外研原文是Sachverhalt,奥格登译作atomic fact,维特根斯坦予以默认。后文所说的"原子命题",原文是Elementarsatz。"原子事实"和"原子命题"的说法比较醒目,但不是适当的翻译。

6 维特根斯坦,《Notebooks 1914-1916》,68页。以下简称《早期笔记》。

7 维特根斯坦,《早期笔记》,60页。

8 维特根斯坦同样把图画理论应用在对思想等等的解释上,整个思路大同小异,本书不另加讨论。

9 维特根斯坦,《早期笔记》,8页。

10 张三在李四左边以及其他的类似例句当然并不是真正的简单命题。

11 吉奈特,《An Incoherence in Tractatus》,369-377页。

12 爱耶尔,《二十世纪哲学》,132-133页。

13 魏斯曼,《Ludwig Wittgenstein and der Wiener Kreis》,115页。

14 维特根斯坦,《哲学研究》,78节。

15 参见第十五章第七节。

16 海德格尔尔,《存在与时间》,192页。

17 维特根斯坦,《Philosophische Bemerkungen》,200页。