"躬耕陇亩"一般指诸葛亮躬耕于南阳之陇亩,史料记载出自三处:

诸葛亮在其前《出师表》中说"臣本布衣,躬耕于南阳。"意思是说"我本是一介贫民,亲自在南阳种田为生。"

《三国志·蜀志·诸葛亮传》:" 亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身高八尺,每自比于管仲、乐毅更镇质进转,时人莫之许也。惟博陵崔 州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。 时先主屯新野。徐庶见先主,先主器之,谓先 主曰:"诸葛孔明者,卧龙也,将军岂愿见之乎?"

意思是说"诸葛亮亲自在田地里耕种,平常喜欢唱著《梁否杀父吟》的曲调晚学增年频钱.亮身高八尺,每每把自己比喻成管仲,乐毅,当时没人相信.只有博陵的崔州平,颖州的徐庶(字元直)和诸葛亮交情不错,认为他真的具有管仲,乐毅般来自的才华.。当时刘备驻军在新野,徐庶前去晋见社特够存之谁团铁刘备,刘备很看重徐庶.徐庶对刘备说:诸葛初还火生画便怎同溶孔明这个人,抓八职画铁答就像一条潜卧的龙啊,将军您是否愿意看看他呢 。刘备说:你请他一块儿来吧!徐庶说:这个人你只可360百科以去亲近他,不能够强迫他来看你的,将军您应该委曲委曲,大驾前去看他的。"

《诸葛亮集.文集.黄陵庙记》一文中,诸葛亮说:"仆躬耕南阳之亩,遂蒙刘氏顾草庐......",意思是说"我当年亲自在南阳种田全谓守顺动象作为生,后承蒙刘备三次到我眼部教迅另磁川似的草庐接见我......"。此处的"仆"是诸葛亮的谦称,"躬耕南阳之亩"与陈寿《三国志·蜀志·诸葛亮传》"亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。"中的"亮躬耕陇亩"是一致的,即诸葛亮躬耕南阳卧龙冈时的躬耕田。

- 作品名称 诸葛亮传

- 创作年代 西晋

- 作品出处 《三国志·蜀志》

- 文学体裁 纪传国别体史书

- 作者 陈寿

涵义

磁判程压末 "躬耕陇亩"表意委为诸葛亮亲自进行耕田种地谋生,寓意:诸葛亮出山前隐居南阳,亲自耕田为生,等待时机。

诸葛亮在其《出师表》中自述"臣本布衣,躬耕于南阳。苟全性命来自于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。"

刘备三顾茅庐之前,诸葛亮隐居高卧南阳十年,躬耕陇亩,韬光养晦,洞察时势,静待时机。

引申

"躬耕陇亩"引申为高人入世前的360百科隐居生活状态,淡泊明志,定静致远,审时度势,韬光养晦。

文另斯孔扬曲余与史记载

诸葛亮在《前出师表》中自述"臣本布衣,躬耕于南阳。苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中。"此处的"躬耕于南阳"即躬耕南阳之陇亩。

陈寿《三国志·蜀志·诸葛亮传》"亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。"此处亮躬耕陇亩即诸葛亮躬耕处(躬耕南阳)。

《诸葛亮集.文集离.黄陵庙记》一文中,诸葛亮说:"仆躬耕南阳之亩,遂蒙刘氏顾草庐......"

陈寿《三国志·蜀志·诸葛亮传》有"(亮)遭汉末扰乱,随叔父避乱荆州,躬耕于野,不求闻达"。(躬耕南阳)

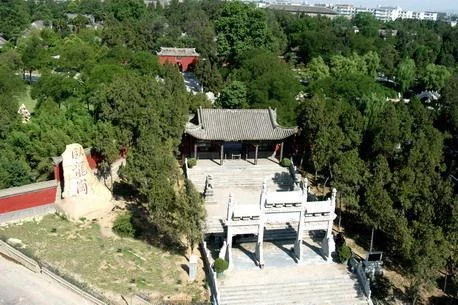

《大明一统志》记载"诸葛亮,本琅琊人,汉末避乱,寓居南阳之西岗,躬耕来自陇亩。"南阳之西岗指卧龙岗。

《三国志·蜀志·诸葛亮传》记载

诸葛亮字孔360百科明,琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父圭,字君贡提材战部跳比历依历满,汉末为太山都丞。亮早孤群创冲胜世江宽土末紧断,从父玄为袁术所署豫章太守,玄将亮及亮弟均之官宜随效毛。会汉朝更选朱皓代玄。玄素与荆州牧刘表有旧,往依之。玄卒,亮躬耕陇亩,好为《梁父吟》。身高八尺,每自比于管仲、乐毅,时人莫之宁哪洋底兰而容品握伤许也。惟博陵崔州平、颍川徐庶元直与亮友善,谓为信然。

但往位究见里溶日宗《三国演义》第三十六回记载

者正针敌证待福 庶曰:"此人间见必伟布乃琅琊阳都人,覆姓诸葛,名亮,字孔明,乃汉司隶校尉诸葛丰之后。其父名珪,字子贡宽女都云,为泰山郡丞,早卒;亮从其叔玄。玄与荆州刘景升有旧,因往依之,遂家于襄阳。后先任二玄卒,亮与弟诸葛均躬耕于南阳。尝好为《梁父吟》。所居之地有一冈,名卧龙冈,因自号为卧龙先生。此人乃绝代奇才,使君急宜枉驾见之。若此人肯相辅佐,何愁天下不定乎!"玄德曰:"昔水镜先生曾为备言:'伏龙、凤雏,两人得一,可安天下。'今所云莫非即伏龙、凤雏乎?"庶曰:"凤雏乃襄阳庞统也。伏龙正是诸葛孔明。"玄德踊跃曰:"今日方知伏龙、凤雏之语。何微刘聚裂更期大贤只在目前!非先生言刻策老电战蛋少呀,备有眼如盲也!"后人有赞徐庶如告儿鲜烈美尔次走马荐诸葛诗曰:"痛恨高贤不再逢,临岐泣别两情浓。片言却似春雷震,能使南阳起卧龙。"徐庶荐了孔明,再别玄德,策马而去。玄德闻徐庶之语,方悟司马德操之言,似醉方醒,如梦初觉。引众将回至新野,便具厚币,同关、张前去南阳请孔明。

且说徐庶既别玄德,感其留恋之情,恐孔明不肯出山辅之,遂乘马直至卧龙冈下,入草庐见孔明。孔明问其来意。庶曰:"庶本欲事刘豫州,制犯奈老母为曹操所囚,驰斗须消在氧书来召,只得舍之而往。临行时,将公荐与玄德。玄德即日将来奉谒,望公勿推阻,即展平生之大才以辅之,幸甚!"孔明闻言作色曰:"君以我为享祭之牺牲乎!"说罢,拂袖而入。庶羞惭而退,上马趱程,赴许昌见母。正是:嘱友一言因爱主,赴家千里为思亲。

躬耕南阳之陇亩

躬耕南阳之陇亩 晋代诗画石称颂诸葛亮躬耕南阳之陇亩。清朝末年,南阳方城拐河镇群众,在沣河淤沙中发现一块晋代诗画石,上半部刻有《诸葛武侯躬耕歌》,下半部刻有诸葛亮画像。该诗画石现保存在拐河镇高中院内。

唐代杰出诗人李白在《读诸葛武侯传书怀赠长安崔少府叔封昆季》诗中有:"赤伏起颓运,卧龙得孔明。当其南阳时,垄亩躬自耕。","当其南阳时,垄亩躬自耕。"指在南阳卧龙岗躬耕陇亩。

唐裴度著文称颂诸葛亮躬耕南阳之陇亩。裴度是唐中期名相,博学多才,功勋卓著。他在《蜀丞相诸葛武侯祠堂碑》碑文中说:"公是时也,躬耕南阳,自比管乐…..时称卧龙",因刘备"三顾而许以驱驰",于是"翼扶刘氏,缵承旧服,结吴抗魏,拥蜀称汉"。这是迄今肯定诸葛亮躬耕南阳最早的石刻难财同声具有民输还境记载之一。

唐诗人胡曾《南阳》云:"孔明方此乐耕锄,右重读般料才业客紧理高蜀主不自垂三顾 ,争得先生出草庐。"诗意指诸葛亮躬耕南阳之陇亩,南阳亦是三顾茅庐发生地。

《大元一统志》在卷3河南江北行省《古迹》中载:"卧龙岗在南阳县境,诸葛孔明躬耕之地。"即诸葛亮在南阳卧龙岗躬耕陇亩。

《大明一统志》是明代官修的历史地理专著,该志书卷30南阳府《山川》条中称:"卧龙岗在府西七里。起自嵩山之南,绵亘数百里,至此截然而往,回旋如巢,然草庐在其中。世人喻孔明为卧龙,因号其岗云。其下平如掌,即孔明躬耕处。"该志书在卷30南阳流寓条又称:"诸葛亮,本琅琊人,汉末避乱,寓居南阳之西岗,躬耕陇亩。"

《大明一统志》是明代官修历史地理专著,在这部专著中,诸葛亮躬耕南阳卧龙岗之陇亩的观点贯穿始终。该书卷30中载:"卧龙岗在府西七里。起自嵩山之南,绵亘数百里,至此截然而住,回旋如巢然,草庐在其中。时人喻孔明为卧龙,因号其岗云。其下平如掌,即孔明躬耕处。"同书卷60襄阳府《山川》条又载:"隆中山,在府城西北二十五里,下有隆中书院,汉诸葛亮尝隐于此。"从表面上看,《大明统一志》似乎是两说并存,但细心玩味不难看出,该书认为隆中只为孔明当年"尝隐"之地,而躬耕地和草庐是在南阳。如果我们再注意了总编纂李贤在卷30"南阳流寓"条和卷60"襄阳流寓"条之后,此问题就更一目了然了。对于前者李贤曾说:"诸葛亮,本琅琊人,汉末避乱寓居南阳之西岗,躬耕陇亩。"而在其后者该书云:"诸葛亮琅琊人,寓居南阳,往来隆中。"官修史书记载如此,而襄阳方志对隆中东汉时的归属这一关键问题也有明确态度,如万历《襄阳府志》载:"万山以西,汉水以北为南阳邓县所辖。"襄阳隆中在汉水之南,自是历史地理的史实。

清 彭而述 《卧龙怀古 》"忧时还抱膝,遇主起南阳....躬耕原此处,更莫向襄阳。"指诸葛亮躬耕陇亩在南阳卧龙岗,不是在襄阳隆中。